令和6年度 ネットワークの形成による広域等課題対応支援事業

No.9 移民史継承のモデル構築を目指した広域MLA連携事業

実行委員会

和歌山移民研究を軸とした国際交流事業実行委員会

中核館

和歌山県立近代美術館

事業目的

本領域は、無形の文化遺産としてそれ自体に内在する「継承」の難しさを特性として抱えている。よってこうした課題は移民を多く輩出した国内他府県においても同様に存在するため、地域を超えた広域的取組みの必要性を認識し、以下の課題を取り組むべき目的として設定した。

1)ミュージアムによる有形・無形遺産の継承

2)日本版ジニオロジーの確立

3)移民史情報の集約と周知

これらの観点から協働して事業を実施することで、ノウハウや知見の共有を図ることができる。よってジニオロジーへの取り組みに関心を持つ沖縄県立図書館、日本人の移住の歴史を包括的に扱う海外移住資料館、さらには海外へのネットワーク化に尽力できる館として全米日系人博物館を、和歌山県内の3館に加え、実行委員会を組織した。

事業概要

上記の3観点を落とし込んだ各事業として、以下の項目を立てて事業を実施した。

1.「移民の記憶」継承事業

記憶や体験といった無形の文化遺産は、継承できる有形物に整え、あるいは有形資料と関連させることが不可欠である。これらを「移民の記憶」と位置付け、ブルームにおける調査とともに国内外のコミュニティと共有できる媒体を作成し、それらを活用した教育活動・普及活動を実践した。教育連携の観点では、海外県人会への移民史教育のほか、和歌山県内の学校における授業実践を、連携館との協議も交えながら実践した。

2.日本版ジニオロジーの確立に向けた調査と情報共有

「ジニオロジー」とはルーツ探し・家系図研究を意味し、欧米においては研究者らの存在も認知されている。またその調査活動が博物館や図書館・文書館といった関連機関によってサポートされることで、博物館等の社会的存在意義を支えてもいる。先進地域の調査をもとに、法律や情報公開の制限等、日本における課題を抽出しつつ、その報告の場としてオンラインシンポジウムを実施した。

3.ネットワーク構築と情報共有

移民史の研究や資料収集を行っている組織とコンタクトを取り、情報共有を図るべくネットワークの構築を図った。アメリカのコロラド州で立ち上がった日系人史の展示施設関係者や千葉県南房総地域の研究団体との交流を行った。また国内だけでなく海外へのプレゼンスを高めるため、アメリカ側が主体となったシンポジウムを実施した。 これらを国際版MLA連携と位置付け、それぞれの機能強化を目指した事業を展開した。

実施項目・実施体系

1.「移民の記憶」継承事業

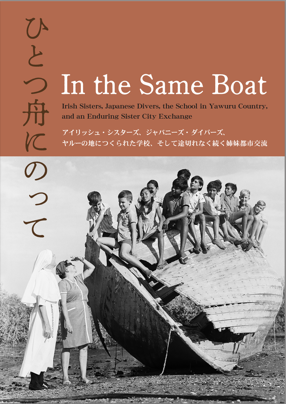

(1)ブルームの記憶継承

(2)海外県人会へのオンライン移民教育

(3)学校連携に基づく和歌山移民教育の実践と教材製作

2.日本版ジニオロジーの確立に向けた調査と情報共有

(1)ルーツ調査先進事例調査とシンポジウムの実施

(2)ジニオロジー関連資料の撮影

3.ネットワーク構築と情報共有

(1)日系ミュージアム等とのネットワーキング

(2)国内所在移民美術資料の調査と連携作業

(3)国際シンポジウムの実施

実施後の成果・効果等

まずは和歌山県内のみならず、国内外の研究の輪をネットワークとして広げ、また強めることができたことを成果として挙げたい。具体的なテーマを据えての館種や地域の枠組みを越えた連携活動の実践は、他の地域にとってのモデルとなる。各館の特性に応じた事業を展開し、オンラインでの実施を基本に取り組むことができたことからも、対象となる利用者の裾野を広げることにつながった。

特に全米日系人博物館と和歌山県立近代美術館が主体となって実施したシンポジウムでは、ロサンゼルス地域から多くの参加希望者があり、その関心の高さがうかがえた。結果的に山火事の影響はあったが、世界中から200人を超えるオンラインの参加登録があった。まもなく著作権の確認が取れ次第、記録映像の公開を行うため、オンラインでの効果を継続して測定していく。沖縄県立図書館によるシンポジウムは先行して公開、3週間で100件近い視聴がある。

教育活動における連携はさらに特筆すべき展開を見せ、社会科教員の研究会を定例的に近代美術館で実施し、新たな教育研究コミュニティを築くことができている。そこに集まる教員には美術科や国語科教員もいるため、美術館が科目横断のための場として機能しているのは、他館に例がない実績であるだろう。本事業を通じ、教員らの授業課題の設定に大きな意識変化が見られ、その実感を教員らは事業担当者に寄せている。海外と繋いだオンラインでの授業展開も、大いに生徒たちを刺激し、博物館利用の可能性を広げている。

本事業が扱う観点は、これまでは各国の国境や言語、またはエスニックスタディーズか移民研究か、歴史か美術史かといったカテゴリーの壁に阻まれて、各研究分野でその一面のみが認識されているだけであったが、本事業に通底するトランスボーダー(境界横断的)な数々の取り組みによって、移民の経験を包括的な形で調査し、理解し、またそれを共有することが可能になってきた。シンポジウム参加者の声からもわかるように、こうした視点は社会や人のつながりに対して、新しい視座をもたらしている。本事業は博物館における新たな研究だけでなく、真にグローバルな視野と思考の醸成に寄与しつつある。